Violence matinale

Je suis trop lâche. T’es rien qu’une lâche, j’entends dire dans ma tête. Une petite chose mort-née, cachée, toute petite, recroquevillée à l’intérieur. Je ris en parlant de choses qui ne m’intéressent pas (…)

La plupart du temps, ce ne sont que des pensées futiles. La couleur des draps idéale pour illuminer la pièce, le foulard de soie, la veste en jean. J’attends mon salaire pour pouvoir commander en ligne. Tout ça en écoutant de la musique, unique échappatoire, et je plane au dessus de la foule qui pousse, qui pousse pour entrer dans le métro. Les gens soupirent pour cacher leurs cris.

Je ne me reconnais plus. Ni la petite rêveuse qui levait le nez en regardant les montgolfières, ni la gamine ambitieuse qui savait tout, du début à la fin — le commencement des choses, la direction, le sens — ni l’adolescente qui voulait la mer… J’ai tout perdu. L’appartement est sale est j’ai trop bu hier soir. Les seuls amis que j’ai? J’en ai peur parce qu’ils pourraient voir que la fille cool que je suis devenue a un poignard plongé dans le cœur. La façade ne tient plus.

En sortant du métro, ils font la queue pour monter sur l’escalator. Je ne comprends pas. On dirait du bétail de loin, mais un bétail pressé, un bétail ambitieux. Dans la rue, l’aube peint les bâtiments, tout est rose. C’est le printemps. Et un type jette des coups de pieds dans des cartons en sortant la poubelle. Il n’est sept heures du matin. Comment on en arrive à tirer des coups de pieds dans la rue, alors que la journée n’a même pas encore commencé?

Ça me fait toujours mal. Je dis aux gens que j’ai trouvé du travail et tout le monde me félicite: “C’est fantastique !” Je fais partie du système. Je peux aller au bar, payer ma propre bière. Je parle de coaching, de business, de fringues, de fitness. Mais une fois à la maison, vrai, j’en pleurerais parfois. Chaque fois, je me demande pourquoi je n’ai pas parlé des choses qui m’intéressent vraiment. Pourquoi je n’ai pas parlé de peinture? De ce monde que j’ai qui grouille à l’intérieur? D’arbres qui parlent, de musique et de mer. De petits personnages qui me suivent et me font toujours rire. Pourquoi je n’ai jamais osé expliquer pourquoi je lève toujours le nez quand le vent souffle? Pourquoi je n’ai pas montré les photos secrètes que je prends dans la rue et qui m’émeuvent tant? Pourquoi je n’ai jamais osé avouer à personne que ça me tue qu’on me félicite d’avoir trouvé du travail. J’avais un travail… C’était vivre. C’était de faire de chaque minute qu’on m’a offert une ode à la beauté d’ici. J’avais un travail. Celui de transmettre ça. De toucher les âmes, de les faire tressaillir de l’intérieur. De les réveiller à la vie. Ça ne paie pas? J’entends dire. Qui a dit que c’était impossible? “Qu’est-ce que tu fais dans la vie?” Je réveille les âmes.

Est-ce qu’elles sont vraiment mes amies si je n’ai encore jamais osé leur dire tout ça?

T’es rien qu’une lâche, j’entends dire dans ma tête. Une petite chose mort-née, cachée, toute seule, recroquevillée à l’intérieur. Je ris en parlant de choses qui ne m’intéressent pas, j’apprends à utiliser ce qui marche, je l’applique. Et le pire, c’est que ça fonctionne. J’ai le teint frais, on me complimente. Tu as perdu du poids, génial! Tu as l’air en forme. À l’intérieur je me meurs et je ne l’ai dis à personne.

J’aurais pu éviter tout ça. Il aurait suffit d’une réponse honnête, d’une seule pour que le fait d’avoir trouvé du travail me rende fière. Il aurait suffit que je dise: je me cherche, le jour où on m’a demandé ce que je faisais dans la vie.

Cette enfant qui rêvait tout, dis-moi? C’est elle qui veut écrire ce soir. Qu’a-t-elle fait pour que tu lui répètes à l’oreille: Tu ne peux pas. Incapable. Le temps passe, il est déjà trop tard. Il n’y a plus rien à vivre. Là… Allume la télé, endors-toi. Te montrer comme tu es? Mais regarde. Même toi tu ne lèves pas le regard, qu’y a donc t-il à voir? Rien. Et c’est ce que tu vaux alors ne te fais pas de mal. Reprends une clope, relax. Personne ne t’attend ce soir.

Ce n’est pas dans la rue, à sept heures du matin qu’on la trouve. La violence, elle est en moi. —

Lire aussi : Tu sais bien que ce sera moi, Journal (Tome IV), Julien Green.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

Deux ans plus tard

À l’instant, belle. Sereine. Il y a une heure je sortais du métro et, en sueur, je pensais au mot « submergée ». Je trouve ça dur de ne pas se laisser aller. Ce soir, j’ai menti à tout le monde. (...)

À l’instant, belle. Sereine. Il y a une heure je sortais du métro et, en sueur, je pensais au mot « submergée ». Je trouve ça dur de ne pas se laisser aller. Ce soir, j’ai menti à tout le monde. J’ai dit que j’avais une formation et que par conséquent, je n’aurais pas le temps d’être là. Ni pour le volontariat, ni pour répondre aux messages, ni pour voir personne. En fait, ce qu’il s’est passé, c’est que je me suis offert un cadeau magnifique. Je suis rentrée à la maison, j’ai pris une douche, pleuré, me suis roulée en boule sur mon tapis de yoga, puis j’ai prié. Et enfin, j’ai trouvé ce moment. Ce moment sacré où personne ne sait où je suis. Où je peux simplement être et écrire (mes deux verbes préférés). Et je n’abandonne rien. Ni l’envie d’aimer, ni la force de vaincre, ni le secret désir d’être écoutée. Mais je me laisse guider. Juste quelques heures. Je laisse la lumière décider.

On ne m’avait pas dit que j’aurais à vendre du pain. Ou à traverser la ville à pied. Ou à attendre si longtemps avant de voir mes rêves se réaliser. Mais j’ai aussi compris quelque chose: peu importe si je ne peux me payer l’appareil photo pour le moment. Ce dont mon âme rêve, c’est de faire partie du tout, d’être absorbée. De tout voir, tout sentir: au milieu d’une foule comme en pleine forêt. Mon âme crie de douleur quand je reste enfermée. Ce n’est pas la ville qui m’étouffe, c’est de ne pas avoir l’opportunité d’en voir tous les aspects. C’est de ne pas regarder les gens, me mêler à eux, voir les sourires, les moments. J’aurais aimé que tu vois ça l’autre jour. Il y avait un couple dans la rue, deux jeunes qui avaient tout juste la vingtaine et déjà deux enfants. Le mari était en chaise roulante, et les deux petits s’y étaient installés aussi, l’un sur ces genoux, l’autre sur le repose-pieds, entre ses jambes et ils avaient tous l’air si joyeux. Ils riaient aux éclats en mangeant des glaces… Si j’avais eu cet appareil photo, clic. Tu aurais du voir leur joie, Lidy, mêlée aux rayons du soleil. La scène m’a émue.

Enfin, les moyens manquent, mais mes circonstances ne peuvent pas m’arrêter. Elles n’influencent ni mon humeur ni ma détermination à capturer la beauté du monde. J’ai fait un pacte avec moi-même, et avec ma mère il y a longtemps. La vie est belle, et je le prouverai. —

♡

Violence matinale

Je suis trop lâche. T’es rien qu’une lâche, j’entends dire dans ma tête. Une petite chose mort-née, cachée, toute petite, recroquevillée à l’intérieur. Je ris en parlant de choses qui ne m’intéressent pas (…)

La plupart du temps, ce ne sont que des pensées futiles. La couleur des draps idéale pour illuminer la pièce, le foulard de soie, la veste en jean. J’attends mon salaire pour pouvoir commander en ligne. Tout ça en écoutant de la musique, unique échappatoire, et je plane au dessus de la foule qui pousse, qui pousse pour entrer dans le métro. Les gens soupirent pour cacher leurs cris.

Je ne me reconnais plus. Ni la petite rêveuse qui levait le nez en regardant les montgolfières, ni la gamine ambitieuse qui savait tout, du début à la fin — le commencement des choses, la direction, le sens — ni l’adolescente qui voulait la mer… J’ai tout perdu. L’appartement est sale est j’ai trop bu hier soir. Les seuls amis que j’ai? J’en ai peur parce qu’ils pourraient voir que la fille cool que je suis devenue a un poignard plongé dans le cœur. La façade ne tient plus.

En sortant du métro, ils font la queue pour monter sur l’escalator. Je ne comprends pas. On dirait du bétail de loin, mais un bétail pressé, un bétail ambitieux. Dans la rue, l’aube peint les bâtiments, tout est rose. C’est le printemps. Et un type jette des coups de pieds dans des cartons en sortant la poubelle. Il n’est sept heures du matin. Comment on en arrive à tirer des coups de pieds dans la rue, alors que la journée n’a même pas encore commencé?

Ça me fait toujours mal. Je dis aux gens que j’ai trouvé du travail et tout le monde me félicite: “C’est fantastique !” Je fais partie du système. Je peux aller au bar, payer ma propre bière. Je parle de coaching, de business, de fringues, de fitness. Mais une fois à la maison, vrai, j’en pleurerais parfois. Chaque fois, je me demande pourquoi je n’ai pas parlé des choses qui m’intéressent vraiment. Pourquoi je n’ai pas parlé de peinture? De ce monde que j’ai qui grouille à l’intérieur? D’arbres qui parlent, de musique et de mer. De petits personnages qui me suivent et me font toujours rire. Pourquoi je n’ai jamais osé expliquer pourquoi je lève toujours le nez quand le vent souffle? Pourquoi je n’ai pas montré les photos secrètes que je prends dans la rue et qui m’émeuvent tant? Pourquoi je n’ai jamais osé avouer à personne que ça me tue qu’on me félicite d’avoir trouvé du travail. J’avais un travail… C’était vivre. C’était de faire de chaque minute qu’on m’a offert une ode à la beauté d’ici. J’avais un travail. Celui de transmettre ça. De toucher les âmes, de les faire tressaillir de l’intérieur. De les réveiller à la vie. Ça ne paie pas? J’entends dire. Qui a dit que c’était impossible? “Qu’est-ce que tu fais dans la vie?” Je réveille les âmes.

Est-ce qu’elles sont vraiment mes amies si je n’ai encore jamais osé leur dire tout ça?

T’es rien qu’une lâche, j’entends dire dans ma tête. Une petite chose mort-née, cachée, toute seule, recroquevillée à l’intérieur. Je ris en parlant de choses qui ne m’intéressent pas, j’apprends à utiliser ce qui marche, je l’applique. Et le pire, c’est que ça fonctionne. J’ai le teint frais, on me complimente. Tu as perdu du poids, génial! Tu as l’air en forme. À l’intérieur je me meurs et je ne l’ai dis à personne.

J’aurais pu éviter tout ça. Il aurait suffit d’une réponse honnête, d’une seule pour que le fait d’avoir trouvé du travail me rende fière. Il aurait suffit que je dise: je me cherche, le jour où on m’a demandé ce que je faisais dans la vie.

Cette enfant qui rêvait tout, dis-moi? C’est elle qui veut écrire ce soir. Qu’a-t-elle fait pour que tu lui répètes à l’oreille: Tu ne peux pas. Incapable. Le temps passe, il est déjà trop tard. Il n’y a plus rien à vivre. Là… Allume la télé, endors-toi. Te montrer comme tu es? Mais regarde. Même toi tu ne lèves pas le regard, qu’y a donc t-il à voir? Rien. Et c’est ce que tu vaux alors ne te fais pas de mal. Reprends une clope, relax. Personne ne t’attend ce soir.

Ce n’est pas dans la rue, à sept heures du matin qu’on la trouve. La violence, elle est en moi. —

Lire aussi : Tu sais bien que ce sera moi, Journal (Tome IV), Julien Green.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

Un an plus tard

À l’instant, belle. Sereine. Il y a une heure je sortais du métro et, en sueur, je pensais au mot « submergée ». Je trouve ça dur de ne pas se laisser aller. Ce soir, j’ai menti à tout le monde. (...)

À l’instant, belle. Sereine. Il y a une heure je sortais du métro et, en sueur, je pensais au mot « submergée ». Je trouve ça dur de ne pas se laisser aller. Ce soir, j’ai menti à tout le monde. J’ai dit que j’avais une formation et que par conséquent, je n’aurais pas le temps d’être là. Ni pour le volontariat, ni pour répondre aux messages, ni pour voir personne. En fait, ce qu’il s’est passé, c’est que je me suis offert un cadeau magnifique. Je suis rentrée à la maison, j’ai pris une douche, pleuré, me suis roulée en boule sur mon tapis de yoga, puis j’ai prié. Et enfin, j’ai trouvé ce moment. Ce moment sacré où personne ne sait où je suis. Où je peux simplement être et écrire (mes deux verbes préférés). Et je n’abandonne rien. Ni l’envie d’aimer, ni la force de vaincre, ni le secret désir d’être écoutée. Mais je me laisse guider. Juste quelques heures. Je laisse la lumière décider.

On ne m’avait pas dit que j’aurais à vendre du pain. Ou à traverser la ville à pied. Ou à attendre si longtemps avant de voir mes rêves se réaliser. Mais j’ai aussi compris quelque chose: peu importe si je ne peux me payer l’appareil photo pour le moment. Ce dont mon âme rêve, c’est de faire partie du tout, d’être absorbée. De tout voir, tout sentir: au milieu d’une foule comme en pleine forêt. Mon âme crie de douleur quand je reste enfermée. Ce n’est pas la ville qui m’étouffe, c’est de ne pas avoir l’opportunité d’en voir tous les aspects. C’est de ne pas regarder les gens, me mêler à eux, voir les sourires, les moments. J’aurais aimé que tu vois ça l’autre jour. Il y avait un couple dans la rue, deux jeunes qui avaient tout juste la vingtaine et déjà deux enfants. Le mari était en chaise roulante, et les deux petits s’y étaient installés aussi, l’un sur ces genoux, l’autre sur le repose-pieds, entre ses jambes et ils avaient tous l’air si joyeux. Ils riaient aux éclats en mangeant des glaces… Si j’avais eu cet appareil photo, clic. Tu aurais du voir leur joie, Lidy, mêlée aux rayons du soleil. La scène m’a émue.

Enfin, les moyens manquent, mais mes circonstances ne peuvent pas m’arrêter. Elles n’influencent ni mon humeur ni ma détermination à capturer la beauté du monde. J’ai fait un pacte avec moi-même, et avec ma mère il y a longtemps. La vie est belle, et je le prouverai. —

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#15 - La démission

Les trois mois ont passé, je n’ai pas écrit une ligne (aucune qui vaille la peine d’être publiée, en tous cas). Je suis rentrée bredouille, mais il m’en faut plus pour abandonner. J’ai insisté, essayé à nouveau (…)

ou “Le faux départ”

Pendant un moment, j’ai vraiment cru que c’était du soulagement que je ressentais. Fini les compteurs, fini les cons, fini les journées seule, désespérément seule à lutter contre tout, les gens, le sort, la météo. “Je donne ma dem’” Enfin, j’ai pu le dire à haute voix! Et oh, quelle joie…

Mais maintenant… Quoi?

La première semaine, bien sûr, c’était sortir, aller à la plage, boire des cafés en terrasse, accompagnée de Nietzsche, de Marc Aurèle, d’Hannah Arendt. Un quartier différent par jour. Je pouvais maintenant: je n’avais plus peur. Je connaissais Barcelone par cœur.

Mais maintenant… Quoi?

J’avais suffisamment d’économies pour ne plus avoir à travailler jusqu’à la fin de l’année. Je pouvais réaliser mon rêve: partir pour la France, où je passerai trois mois dans la maison de campagne de mes parents. La nature, le silence, la solitude. La retraite d’écrivain parfaite, en somme.

Mais maintenant… Quoi?

Il y avait les vaches, c’est sûr. Et le silence. Tellement de silence, en fait, que je n’arrivais pas à me concentrer. Et puis l’idée du roman, qui dormait en moi depuis trois ans. Mais employée ou non, j’étais face à la page blanche, et le vertige me fit valser un bon moment. Qu’est-ce que j’avais à dire de plus ici, en France, ou en Suisse, ou n’importe où d’ailleurs, que je n’en avais à dire chez moi?

Pourtant, toutes les success story commençaient comme ça… “J’ai tout abandonné”, “j’étais au chômage”, “j’essuyais échec sur échec, jusqu’à ce que…” Jack London, ou J.K. Rowling avait commencé comme ça…

Mais maintenant… Quoi?

J’ai commencé à avoir très peur. Peut-être qu’il n’y avait rien, en fait? Je voulais faire parler les arbres, et la musique, et donner une voix à tout ce qu’on n’entend pas d’ordinaire, mais je crois que je me suis rendue compte, là-bas, au pied des montagnes, que je ne connaissais même pas le son de ma propre voix.

Les trois mois ont passé, je n’ai pas écrit une ligne (aucune qui vaille la peine d’être publiée, en tous cas). Je suis rentrée bredouille, mais il m’en faut plus pour abandonner. J’ai insisté, essayé à nouveau, lutté contre la page blanche, la peur et tous les démons qui se réveillent quand on fait finalement face à sa propre profondeur, mais c’était inutile. À nouveau, trois mois plus tard, je me retrouvais à la case départ: sans manuscrit, sans travail et j’avais dépensé toutes mes économies.

Il faut croire que les sages le savaient depuis longtemps: il y a un temps pour tout, et chaque chose en son temps. ¹ —

¹ : L’Ecclésiaste, 3.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#14 - Nouveau départ

Pendant un moment, j’ai vraiment cru que c’était du soulagement que je ressentais. Ça ressemblait à un nouveau départ, il y avait de quoi être fière. (…)

Pendant un moment, j’ai vraiment cru que c’était du soulagement que je ressentais.

Ça ressemblait à un nouveau départ, il y avait de quoi être fière.

Mais cette chose qui me grignote de l’intérieur… Pas de doute.

J’étais tétanisée par la peur.

C’est normal, il faut être un peu fou pour renoncer à tout, sans la moindre assurance.

Mais tu n’as jamais remarqué?

Les choses importantes se cachent toujours de l’autre côté de la peur.

Voir le film Le show de Truman…

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#13 - Le ballon bleu (l’histoire)

C’est dur d’être tout petit parce que les gens sont méchants. “Tu vois, fiston, disait un père à son fils l’autre jour, alors qu’on attendait tous les trois l’ascenseur. Travaille dur à l’école, sinon, tu finiras comme elle.” Oscar Wilde disait (…)

C’est dur d’être tout petit parce que les gens sont méchants.

“Tu vois, fiston, disait un père à son fils l’autre jour, alors qu’on attendait tous les trois l’ascenseur. Travaille dur à l’école, sinon, tu finiras comme elle.”

Oscar Wilde disait: “Je refuse de m’engager dans une bataille intellectuel avec un homme désarmé”. Alors j’ai glissé mon livre dans ma poche et je me suis tue.

C’est un petit peu tous les jours, disait mon prof de théâtre. Quand on a un objectif dans la vie, il faut s’y mettre un petit peu tous les jours. Et rabaisser les gens est un sport comme un autre, après tout.

Un début d’après-midi, du mois de juillet. Il faisait très très chaud déjà (37°C!) et l’été commençait à peine. J’avais passé la journée à monter et descendre des escaliers (de 50 à 60 étages par jour, sans ascenseur) et enfin, je commençais à en voir le bout.

Je sonnai à la porte.

“Qui est-ce? dit un homme à l’interphone.

— La lectura del gas.

— Ah.

La déception dans sa voix faisait mal. Il raccrocha. J’entendis du bruit dans l’entrée, alors je restai quand même, au cas où. Et effectivement, il descendit m’ouvrir. Il m’indiqua où étaient les compteurs mais il y avait un tas d’affaires qui en bloquaient l’accès. Il jura, retira un vélo miniature, des jouets en plastique et dans son élan, un ballon de baudruche s’envola et dégringola dans l’escalier.

Je le regardai flotter, une seconde.

En me retournant, je vis que le type me fixait, vélo à la main, impatient, alors je fonçai faire mes relevés. Puis je le remerciai cordialement, ramassai le ballon échappé et lui tendis.

“Non, mais qu’est-ce que tu veux que j’en fasse? dit-il, agacé. Jète-le dehors!” Alors je suis sortie, ballon sous le bras et j’ai entendu la porte claquer derrière moi.

J’avais eu une journée tellement difficile... Justement ça, des gens agressifs, sans raison, des refus, des commentaires, des soupirs... Pendant un moment, je ne pouvais plus bouger. Je suis restée clouée sur place, essayant de toutes mes forces de ne pas fondre en larmes. C’était trop stupide, vraiment. Alors j’ai respiré profondément puis j’ai regardé le ballon. Qu’est-ce que je vais faire de toi?

“Jète-le!” J’entendais encore le type aboyer. “Dans la rue, ça m’est égal!”

Mais je n’ai pas pu. C’est comme ça qu’on fait de nos jours, alors? On utilise, puis on jette, sans un regard en arrière? Mon ballon et moi, on était comme deux chats de gouttières et je n’allais sûrement pas l’abandonner là. Ça aurait été comme dire que ce type avait raison. L’idée m’en donnait des frissons. Alors j’ai ouvert mon livre à la page où je m’étais arrêtée et j’ai marché, ballon sous le bras, jusqu’au métro, où tout le monde me regardait un peu étrange. Mais je crois que c’est ce jour-là que j’ai compris qu’étrange était un compliment et que j’allais passer le reste de ma vie à vivre à contre-courant. —

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#12 - Le ballon bleu

L’histoire d’une journée difficile…

À un moment, j’ai perdu le sens de la gravité…

Quand on s’éloigne de tout, c’est plus facile de voler.

Sur la route, j’ai trouvé un ballon bleu.

Tout petit, un peu dégonflé, mais si ridiculement beau comparé à tout ce qui l’entourait... J’ai décidé de m’y accrocher.

J’aurais eu honte de l’abandonner moi aussi. Alors je l’ai emporté.

Parce que ce jour-là, j’ai vu un monde vaste et cruel tout autour. Un monde qui traite les gens comme des ballons.

J’ai eu peur, voilà tout. —

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#11 - “Historias del gas”

Esta mañana, como empecé en los terrados, no tenía nada con qué escribir y tenía esta ansia de hacerlo. Así que empecé a llamar a las puertas y, en apenas una hora, ya había reunido un buen botín (…)

02/09/23 — Pensamientos

Yo era la chica que, en su primer día de secundaria, llevaba bailarinas moradas con calcetines naranjas y lunares verdes. Y con la sonrisa además. La gente cuchicheaba a mi paso, y yo sonreía, repartía caramelos. No era consciente, bajaba de la montaña.

Dios, cómo me gustaría volver a ese estado de (in)conciencia. Pero fui demasiado lejos. Con los años, me construí un corsé que funcionó maravillosamente. Mientras lo apretaba, la cara morada, la gente aplaudía, me felicitaba. Ahora hago todo lo posible por volver a encontrarme.

Es doloroso, frustrante, aterrador incluso. Pero no, va más allá de eso. En realidad, es una agonía. La muerte del yo fabricado por el nacimiento del yo auténtico. Hay que agarrarse. —

19/10/23 — Núria

Creo que hay algo en la frase «Necesito ayuda» a lo que el universo es especialmente sensible.

Esta mañana, nadie me abre la puerta. Es un NO tras otro, y un jefe que dice que es mejor que no vuelva a casa hasta haber conseguido [tal] porcentaje.

Al entrar en su casa, el monstruo voraz que me devora las entrañas constantemente se calma de repente. Todo está oscuro, pero es una oscuridad cálida. En la cocina, hay una vela encendida y una minúscula imagen de María.

Digo unas palabras a la señora, Núria pues, que ya tiene una edad. Me dice que le cuesta caminar. Le cuento que he tenido un mal día y, de repente, dos almas se encuentran. Me aprieta la mano y me ofrece una pera.

«Te la pongo en una bolsa, espera.

—No, le digo. Por favor... Tengo hambre.».

En estas dos palabras, «tengo hambre», y la lástima que le pudo inspirar mi mirada en ese momento, lo leyó todo. No dijo nada, la lavó con agua y me la entregó.

Bueno, otro día horrible, pero pronto todo irá mejor y solo recordaré este gesto: una mano tendida y una persona que habla a otra como si fuera humana.

It’s nice, for a change. (Es agradable, para variar) —

01/12/23 — Maragall/Virrei Amat

Existen dos tipos de contadores: los que se encuentran dentro de las viviendas y los que están en los terrados. Cuando hay que llamar a la puerta (“viviendas”), la compañía está obligada por ley a colocar un aviso — una hoja de papel A4 pegada en la puerta — con una semana de antelación. Es en este papel, que recojo a lo largo del día, donde suelo escribir.

Esta mañana, como empecé en los terrados, no tenía nada con qué escribir y tenía esta ansia mía de hacerlo. Así que empecé a llamar a las puertas y, en apenas una hora, ya había reunido un buen botín (de hojas, claro, no de contadores. A estas horas nadie abre).

Y empecé a pensar… Un año. No pensaba que aguantaría tanto tiempo. Hace un año, tocaba el fondo. Tenía 1,47 € en mi cuenta bancaria y contaba las pequeñas monedas para comprar papel de regalo para mis padres. Lloraba mucho, rezaba poco, confiaba más en malas relaciones para salir del abismo que en mis propias capacidades en Dios. Hace un año, tenía miedo de coger el metro sola, cantaba mis primeros conciertos. Me angustiaba por todo y sudaba día y noche por el dinero. Hace un año, me cortaba el pelo yo misma con unas tijeras de Ikea y utilizaba el presupuesto semanal para comprarme una chaqueta que se suponía que iba a solucionar todos mis problemas. Hace un año, perdía el ánimo, me perdía a mí misma.

Hace, pues, un año que tarareo al bajar del autobús y que practico mis solos en las escaleras. Ahora me cuesta reconocer a la persona que veo subir al escenario y ponerse delante de todo el mundo, murmurando con el corazón lleno de gratitud: «Aquí estoy…».

Ha ocurrido un milagro, y todo empezó así: con una comunidad. Por eso sí, tenemos que apoyarnos mutuamente, día tras día. Tenemos que aprender a no juzgar con dureza los errores, las excusas, los estados de ánimo o los malos días. Porqué sin los demás...

En fin, esta mañana, mientras contemplaba cómo el sol pintaba la ciudad de oro, se me ocurrió que ya no tengo motivos para temer nada. He llegado a un punto en mi relación con Dios que me da la certeza (y la paz que conlleva) de que todo está bajo control. Él se ocupa de cada pequeño detalle de mi vida, como un pintor enamorado, y ya no tengo nada que temer. Los jefes se enfadarán, faltará dinero, los amigos se obstinarán, así es como funciona el mundo y no puedo culpar a nadie por ello. Pero ya no dejo que estas cosas me afectan. Yo escribo, respiro. Sale el sol y, desde los tejados, Lidy, sonrío.

* * *

En este barrio, casi nadie me abrió la puerta. Un perro me mordió en el ascensor y un imbécil me cerró la puerta en las narices. Pero al terminar, me daba igual, sonreía. Para mis jefes, el día fue un fracaso. Para mí, un éxito rotundo: todo lo que he escrito desde entonces, lo escribí en este mismo papel. :) —

Mi colección de escaleras —

07/02/24 — Nayla

Cayó sobre la tierra como un cometa se estrella contra el desierto.

Llevo dos días teniendo sueños extraños. Sueños sórdidos, a decir verdad. Al despertar, me resulta imposible librarme de los escalofríos que me sacuden cuando pienso en ellos.

Hubo un bombardeo, subterráneos secretos, gente que conocía que iba a morir; lo sabía y no podía hacer nada. Las visiones eran tan intensas que no pude levantarme enseguida. Me arrastré hasta el sofá y volví a dormirme allí, intentando soñar con otra cosa. El café se estaba preparando. Y me quedé dormida otra vez después del desayuno.

Me gustaría poder decir que, después de empezar el día, las cosas mejoraron, pero no fue así. Deambulé de una calle a otra, desconfiada, contando los minutos hasta las 15h30 (empecé tarde, claro).

Fue entonces cuando apareció. Toqué un timbre (uno de los 416 que tuve que llamar hoy) y la única respuesta fue un alboroto, un golpe, un ruido sordo tras la puerta. Esperé. Nada. Esperé un rato más. «El gas…», intenté, sin mucha convicción.

Y una vocecita a través de la puerta dijo: «¡Espera! ¡¿Espera, eh?! La puerta está cerrada». Dije: «De acuerdo, me espero», con el mismo tono de la niña que daba las órdenes. «La puerta está cerrada», repitió. «Fue a buscar las llaves».

Un momento después, «él» finalmente abrió la puerta. Un hombre alto, de lenguaje monosilábico. Ella debía de tener siete u ocho años. La piel morena de los hijos del desierto, los ojos negros como el ébano. Me miró fijamente sin decir palabra, como si fuera lo más natural del mundo: que yo estuviera allí, frente a ella, y que ella estuviera allí, frente a mí, abriendo la puerta de su casa, desnuda como un pájaro.

Me dejó entrar y el padre nos siguió. Al final encontré el contador y le hice una foto. La abuela estaba en la cocina; con solo mirarla, se veía que no estaba en sus cabales. La casa estaba sucia y desordenada, se me pegaban los zapatos al suelo y era mejor no tocar las paredes.

Ella me dijo algo, en un idioma que parecía música, pero no la entendí, y casi me dio ganas de disculparme. El padre tradujo: «No, no, nada. Solo te está diciendo que tiene caramelos». Le respondí — a ella — que tenía suerte.

Quería hacerle mil preguntas. Como si dentro del cuerpo de esta niña salvaje se encontraran todas las respuestas del mundo, una sabiduría milenaria, esa profunda conexión que, en su esencia, une a todas las culturas.

Si hubiera dicho: «¿Qué es el tiempo?» o «¿Por qué estamos en la Tierra?», ella habría tenido la respuesta, estaba segura.

Pero, en cambio, la puerta se cerró. Ella desapareció, con su fiereza, su aire extraño y su furiosa libertad.

Bajé unos escalones para que no me vieran y empecé a anotar todas mis impresiones, los pequeños detalles que, en cuestión de segundos, me habían llamado la atención.

La llamé Nayla. Porque significa «la de los ojos grandes» en árabe y porque es el nombre que le habría puesto a la reina de un país libre del desierto si hubiera podido crear uno.

Luego, al salir del edificio, me di la vuelta y miré hacia arriba, hacia el piso donde vivía ella. Me invadió una extraña sensación. Miré la hora y luego volví a mirar hacia la ventana. ¿No deberían estar los niños en el colegio un miércoles a las once? —

La versión PDF aquí — Imprímelo, guárdalo, compártelo

♡

#11 - “Historias del gas”

Ce matin, comme j’ai commencé sur les toits, je n’avais pas de quoi écrire, et ça me démangeait drôlement. Alors j’ai commencé à sonner aux portes, et en une heure à peine, j’avais déjà récolté un beau butin. (…)

02/09/23 — Pensées

J’étais la fille qui, pour son premier jour au collège, portait des ballerines violettes avec des chaussettes oranges à pois vert. Et avec le sourire en plus. On chuchotait sur mon passage, et moi je souriais, je distribuais des bonbons. Je n’avais aucune conscience du ridicule. Je descendais de la montagne.

Dieu que j’aimerais retourner à cet état de conscience des choses. Mais je suis allée trop loin. J’ai fabriqué un corset, au fil des ans, qui a fonctionné à merveille. Pendant que je le serrais, la face violette, on applaudissait. Maintenant, je fais tout pour me retrouver.

C’est douloureux, frustrant, terrifiant, même. Mais non, ça va encore plus loin que ça. C’est une agonie en fait. La mort du soi fabriqué par la naissance du moi authentique. Il faut s’accrocher. —

19/10/23 — Núria

Je crois qu’il y a quelque chose dans la phrase “J’ai besoin d’aide” à laquelle l’univers est particulièrement sensible.

Ce matin, personne ne m’ouvre. C’est NON, sur NON, sur NON et un patron qui dit qu’il ne vaut mieux pas que je rentre à la maison avant d’avoir obtenu [tel] pourcentage.

En rentrant dans sa maison, le monstre vorace qui me dévore les entrailles du matin au soir s’est calmé tout d’un coup. Tout est sombre, mais c’est une obscurité chaleureuse. Dans la cuisine, seule, une bougie allumée, et une minuscule image de Marie.

J’échange quelques mots avec la dame, donc, Núria, qui a déjà un certain âge. Elle me dit qu’elle a du mal à marcher. Je lui dit que j’ai passé une sale journée, et tout à coup, deux âmes se trouvent. Elle me prend la main et me propose une poire.

“Je te l’emballe dans un sac, attends.

— Non, je lui dit. S’il te plaît… J’ai faim.”

Dans ces deux mots, “J’ai faim” et la pitié que lui a inspiré mon regard, elle a tout lu. Elle n’a rien dit, l’a passée sous l’eau et me l’a tendue.

Voilà, une journée de plus, épouvantable, mais bientôt, tout ira mieux et je ne me souviendrai que de ce geste: une main tendue et une personne qui parle à une autre comme si elle était humaine.

It’s nice, for a change. —

01/12/23 — Maragall/Virrei Amat

Il y a deux sortes de compteurs: ceux qui se trouvent à l’intérieur des maisons, chez les gens, et ceux qu’on trouve sur les toits. Quand on doit frapper chez les gens, par loi, l’entreprise est obligée d’accrocher un avis de passage — une feuille A4 collée sur la porte une semaine avant. C’est sur ce papier, récolté tout au long de la journée, que j’écris la plupart du temps.

Ce matin, comme j’ai commencé sur les toits, je n’avais pas de quoi écrire, et ça me démangeait drôlement. Alors j’ai commencé à sonner aux portes, et en une heure à peine, j’avais déjà récolté un beau butin (de feuilles, hein, pas de compteurs. À cette heure-là personne n’ouvre).

Et je me suis mise à réfléchir… Un an. Je ne pensais pas que j’allais tenir aussi longtemps. Il y a un an, je touchais le fond. Il y avait 1,47€ sur mon compte en banque et je comptais les pièces rouges pour acheter du papier cadeau pour les parents. Je pleurais beaucoup, priais peu, je mettais plus de confiance pour me sortir du gouffre dans de mauvaises relations que dans mes propres capacités en Dieu. Il y a un an, j’avais peur de prendre le métro, je chantais mes premiers concerts. J’angoissais sur tout, et je suais jour et nuit pour l’argent. Il y a un an je me coupais moi-même les cheveux avec des ciseaux Ikea et j’utilisais le budget des courses de la semaine pour m’acheter une veste qui aurait dû régler tous mes problèmes. Il y a un an, je perdais courage, je me perdais moi-même.

Depuis, ça fait un an que je fredonne en sortant du bus et que je pratique mes solos dans les cages d’escalier. Maintenant, j’ai du mal à reconnaître la personne que je vois entrer sur scène et qui se tient devant tout le monde, en murmurant, le cœur gonflé de gratitude: “Je suis là”.

Il y a eu un miracle, et ça a commencé comme ça: par une communauté. Alors oui, il faut se supporter les uns les autres, jour après jour. Il faut apprendre à ne pas trop juger les erreurs, les excuses, les humeurs, les mauvais jours. Mais sans les uns les autres…

Enfin, il m’est venu à l’esprit ce matin, en regardant le soleil peindre toute la ville d’or, que je n’ai plus raison de craindre quoi que ce soit maintenant. Je suis arrivée à un stade de ma relation avec Dieu qui me donne la certitude (et la paix qui va avec) que tout est sous contrôle. Il prend soin de chaque petit détail de ma vie, comme un peintre amoureux, et je n’ai rien à craindre. Les patrons se fâcheront, l’argent manquera, les amis s’entêteront, c’est le monde qui tourne ainsi et je ne peux pas lui en vouloir. Mais je ne laisse plus ces choses me faire du mal. Moi, j’écris, je respire. Le soleil se lève, et depuis les toits, je souris.

* * *

Dans cet immeuble alors, quasiment personne ne m’a ouvert, un chien m’a mordu dans l’ascenseur et un con m’a claqué la porte au nez. Mais quand je suis sortie, je m’en fichais, j’avais le sourire aux lèvres. Pour mes patrons, c’était un échec. Pour moi, un franc succès: tout ce que j’ai écrit depuis tout à l’heure, je l’ai fait sur ce papier même. —

Ma collection d’escaliers

07/02/24 — Nayla

Elle est tombée sur la terre comme une comète fracasse le désert.

Ça fait deux jours que je fais des rêves étranges. Des rêves sordides, à vrai dire. En me réveillant, il est impossible de me défaire des frissons qui me secouent quand j’y pense.

Il y avait un bombardement, des sous-terrains secrets, des gens que je connaissais qui allaient mourir; je le savais, et je ne pouvais rien dire. Les visions étaient si fortes que je n’ai pas pu me lever tout de suite. J’ai rampé jusqu’au canapé et je me suis rendormie, pour essayer de rêver d’autre chose. Le café coulait. Et je me suis assoupie encore après le petit-déjeuner.

J’aimerais pouvoir dire qu’après avoir démarré la journée, ça allait mieux, mais ce n’est pas le cas. J’ai traîné mes guêtres d’une rue à l’autre, suspicieuse, en comptant les minutes jusqu’à 15h30 (j’ai commencé tard).

C’est alors qu’elle est apparue. J’ai sonné à une porte (une des 416 auxquelles j’ai dû frapper aujourd’hui) et pour toute réponse, un vacarme, bada-boum, remue-ménage étouffé derrière la porte. J’ai attendu. Rien. Attendu encore. “El gas…” j’ai essayé, peu convaincue.

C’est alors qu’une petite voix à travers la porte a dit : “Attends. Attends, hein?! La porte est fermée.” J’ai dit: “D’accord, j’attends.” sur le même ton que la petite fille de laquelle venaient les ordres. “La porte est fermée” elle a répété. “Il est allé chercher les clefs.”

Un moment plus tard, “il” a fini par ouvrir. Un homme grand, au langage monosyllabique. Elle devait avoir sept ou huit ans. La peau brune des enfants du désert, les yeux noirs comme l’ébène. Elle me fixait des yeux sans rien dire, comme si c’était la chose la plus naturelle du monde — que je sois là, ici, devant elle, et qu’elle soit là, devant moi, ouvrant la porte de chez elle, nue comme un vers.

Elle m’a laissé entrer, le père nous a suivi. J’ai fini par trouver le compteur, pris ma photo. La grand-mère était dans la cuisine — en un regard, on pouvait voir qu’elle n’avait pas toute sa tête. La maison était sale, désordonnée, j’avais les chaussures qui collaient au sol et il valait mieux ne pas toucher les murs.

Elle me dit quelque chose, de son joli ton impétueux qui roulait sur sa langue. Je n’ai pas compris et ça m’a presque donné envie de m’en excuser. Le père a traduit: “Non, non, rien. Elle te dit simplement qu’elle a des bonbons.” Je lui ai répondu — à elle — qu’elle avait de la chance.

J’aurais voulu lui poser mille questions. Comme si dans le corps de cette enfant sauvage dormaient toutes les réponses du monde, un savoir millénaire, cette profonde connexion qui, au fond, relie toutes les cultures entre elles.

Si j’avais dit: “Qu’est-ce que le temps?”ou “Pourquoi sommes-nous sur terre?”, elle aurait eu la réponse, j’en étais certaine.

Mais à la place, la porte s’est refermée. Elle a disparu, elle, sa sauvagerie, son petit air étrange et sa furieuse liberté.

J’ai descendu quelques marches pour qu’on ne me voit pas puis j’ai commencer à griffonner toutes mes impressions, les menus détails qui, en quelques secondes, m’avaient frappés.

Je l’ai appelé Nayla. Parce que ça veut dire “celle qui a de grands yeux” en arabe et parce que c’est le nom que j’aurais donné à la reine d’un pays libre du désert si j’avais pu en créer un.

Puis, en sortant de l’immeuble, je me suis retournée, et j’ai levé les yeux vers l’étage où elle vivait. Une sensation étrange m’a envahie. J’ai regardé l’heure, puis la fenêtre à nouveau. Est-ce que les enfants ne devraient pas être à l’école, un mercredi, à onze heures? —

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#10 - La chica del gas

Barcelone n’est pas comme je l’avais imaginée. Bondée, bruyante et sans trêve. Quoi qu’il arrive, jamais une trêve. En sortant le matin à l’heure de pointe, on a l’impression d’avoir été englouti par la bête. (…)

Récentes révélations:

Le divin n’agit jamais seul.

L’entropie de l’univers ne peut qu’augmenter — Principe fondamental de thermodynamique. Appliqué ? Après une journée entière à faire le ménage, il suffit d’un crayon posé sur une table pour que tout soit à refaire. Autrement dit: le désordre appelle le désordre (il en va de même pour le mal).

Trouve un travail qui ne te coûte pas.

Répare les choses au moment où elle se casse.

Fais de ton intérieur un endroit où tu as plaisir à vivre.

Achète une plante.

Choisis un livre.

“El gas… ! Lectura del gas!”

Je commence toujours ma journée sur les toits. Ça m’aide à rester loin du sol et comme j’ai toujours du mal à démarrer — pour être honnête, je devrais dire: comme j’ai toujours du mal à croire que c’est ça que je fais maintenant, la lecture du gaz — je prends mon temps pour regarder la vue avant de plonger dans la cohue.

Barcelone n’est pas comme je l’avais imaginée. Bondée, bruyante et sans trêve. Quoi qu’il arrive, jamais une trêve. En sortant le matin à l’heure de pointe, on a l’impression d’avoir été englouti par la bête.

Jonas au cœur de la tempête.

J’avais cru pouvoir trouver ici ce que je n’ai pas eu le courage de chercher en moi-même. Autrement dit, je suis tombée de haut quand, arrivée en Terre Promise, j’ai compris qu’être moi ne serait pas suffisant pour qu’on me donne des papiers, un travail et un numéro de sécurité sociale.

“Mais… Je suis une bonne personne!” je me voyais encore balbutier devant le commissariat de police. Sans aucun doute… Prends un numéro.

Après un an au chômage, j’avais déjà de la chance de pouvoir revêtir un uniforme et crier “El gas!” ¹ toute la sainte journée.

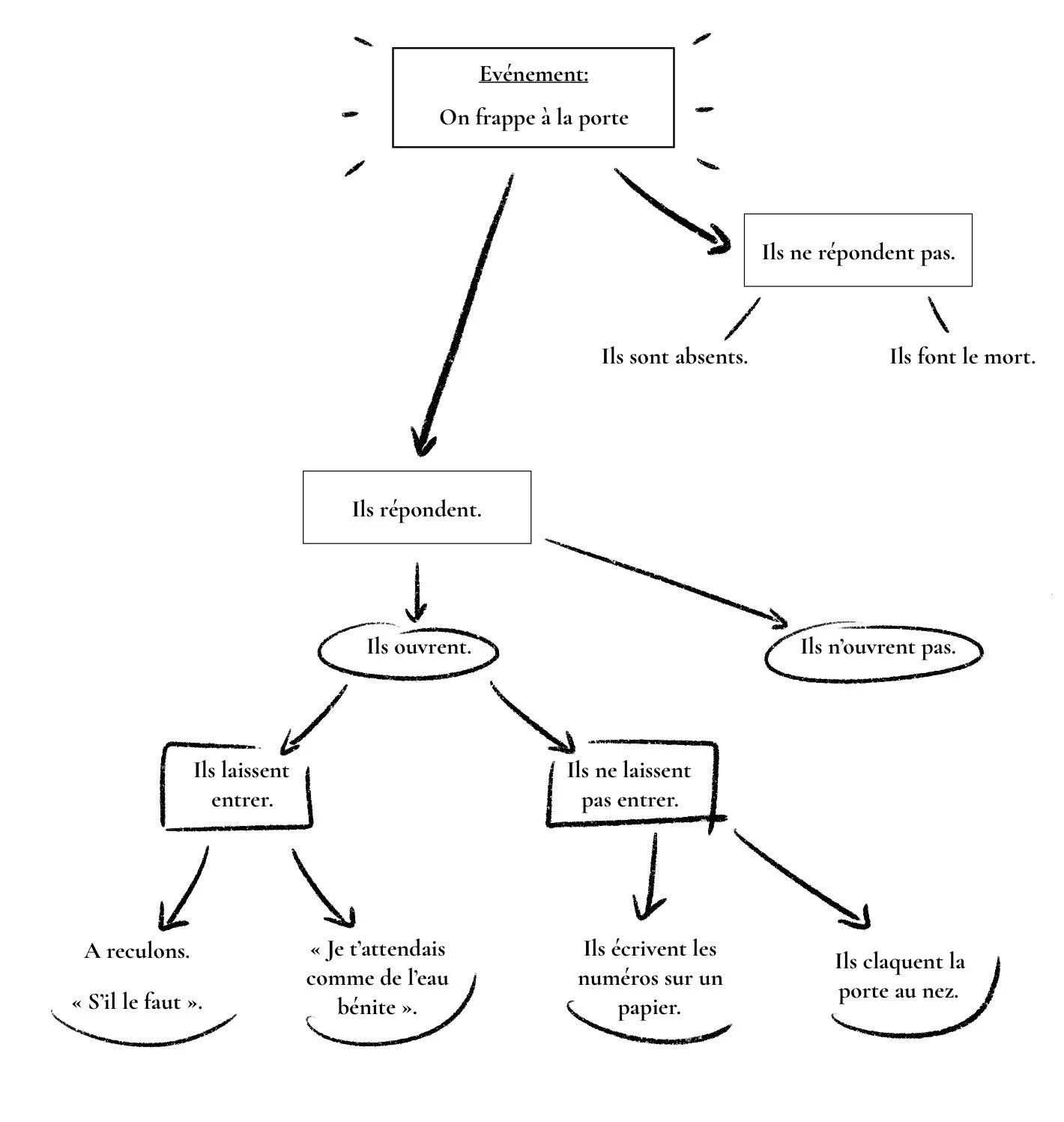

Autant dire qu’on voit de tout, tous les jours. De toutes les classes sociales à tous les genres de réactions possibles. Une fois le bouton de la sonnette enclenché, ce qui se passe suit un ordre dichotomique:

Il y a ceux qui ouvrent immédiatement, et me laissent prendre la photo de leur compteur dans la cuisine. Puis “au revoir et bonne journée” et ils referment la porte. Très rare. Je sais les apprécier.

Il y a ceux qui ouvrent, de même immédiatement, mais seulement pour dire NON. “Vous ne passerez pas”. (Pensez à la voix rauque du mage dans Le Seigneur des Anneaux). Francs et droit-au-but. Je les apprécie tout autant.

Ensuite, il y a ceux dont j’entends les pas derrière la porte. Ils se rapprochent, observent par le judas, puis font le mort, en retenant leur souffle jusqu’à qu’ils me voient faire demi-tour et m’en aller.

Enfin, il y a ceux qui ouvrent seulement pour laisser libre cours à leur frustration d’être nés dans un monde aussi ingrat et dépourvu de sens. Sur ceux-là, j’écris simplement une petite note, en bas de l’écran, pour le collègue qui devra revenir dans deux mois: No picar. Ne pas frapper à la porte.

Après deux semaines, j’ai pensé tout jeter par la fenêtre.

Pourtant, tout a changé après la rencontre.

9 heures du matin. Avenue G., loin dans un quartier que je ne connais pas. Il fait gris et j’ai froid. Je n’ai pas réussi à me réveiller alors je cours et j’entame la liste du jour sans même avoir eu le temps de boire mon premier café. L’immeuble est flambant neuf et c’est mauvais signe — en général, personne ne laisse entrer. Mais elle est la première à répondre et me laisse passer sans argument. Le compteur est sur le balcon. Je la suis. Elle est âgée et souffre en marchant. En passant dans le couloir: un portrait sur le mur, magnifique. Une jeune femme au fusain qui me regarde, tranquille. Sûre d’elle, elle sourit. Auramar ², je murmure. En bas à droite, c’est écrit.

Je prends la photo de mon compteur, et la remercie. En relevant les yeux, je comprends: c’est elle. Quarante ans plus tard mais le regard ne trompe pas. “C’est vous… La femme, sur le mur, n’est-ce pas?” Elle hoche la tête. En repassant dans le couloir, on l’observe toutes les deux, un peu rêveuses. “C’est un auto-portrait” finit-elle par avouer. J’en reste bouche bée. “C’est vous qui l’avez fait?” Ainsi, en me racontant son histoire, nous nous sommes un peu égarées. J’ai oublié, pour un moment, mes compteurs, et elle a oublié de prendre ses médicaments.

Parce que je lui ai dit que j’aimais dessiner aussi, “mais écrire, surtout… oui. Écrire…” elle a bien voulu me montrer d’autres dessins. Puis des textes. Et des poèmes. La table en était pleine. Je n’avais jamais rencontré quelqu’un qui parlait aussi bien de la mer, et de la solitude.

Le café refroidi, nous avons dû nous dire au revoir. “Il y a du travail qui m’attend”, dis-je, inspirée et je ne parlais pas vraiment de la lecture du gaz. Elle a saisit l’allusion et sur le pas de la porte, m’a conseillé de me mettre au travail, sans plus attendre. J’ai acquiescé, en la remerciant. Poco a poco. Petit à petit, j’ai dit.

Elle m’a attrapé le bras. Poco a poco, non. Trabajo duro. Comme un prophète, elle m’a prévenue: ce sera un chemin difficile. Très peu de gens y arrivent parce que très peu de gens savent ce que c’est de faire de vrais sacrifices.

Puis nous nous sommes dit au revoir en nous serrant dans les bras, comme de vieilles amies. Les larmes aux yeux, elle a dit: “La plupart du temps, on rencontre des gens… Mais aujourd’hui, j’ai rencontré une personne. Une belle personne”.

Après ça, chaque fois que je me suis demandée ce que je faisais dans cette ville apparemment hostile, à traîner mes guêtres dans les rues et subir ce traitement, je me suis raccrochée à ses paroles. “Je fais de mon mieux”, je répétais dans ma tête. Puis j’ai compris qu’il était temps que je me rende utile, alors j’ai commencé à prendre des notes. Quand le petit monsieur du huitième, à quatre-vingt ans s’est mis à pleurer dans mes bras parce que j’ai dit “Hmm ça sent bon ici” au-dessus de la casserole, et qu’il a dit “C’était son plat préféré”. Ou quand j’ai complimenté les peintures du petit jeune qui vivait sous les toits à Sants et j’ai dit en passant: “Allez, il faut pas abandonner, c’est beau ce que tu peins”. Il était tout ému et m’a offert des madeleines en partant. Tous les jours, en rentrant, j’écrivais ces anecdotes, que j’ai baptisé “Las historias del gas”. Juste pour moi, décorée avec ce que je récoltais dans la rue. Je me sentais un peu Amélie Poulain parfois.

Alors c’est vrai, pour le moment tout semble avoir disparu. Mes rêves d’enfants, mes ambitions d’étudiantes, mes désirs de gloire et de renommée. Inutile beauté... Mais ce jour-là, le jour de la rencontre, quelque chose m’a traversé. Tout semble être parti en fumée, je pensais… Mais ne pleure pas, regarde, dit la petite voix, à l’intérieur. Sous mes pieds, une pousse verte jaillit d’entre les cendres. Tu es exactement là où tu dois être pour le moment. Aie confiance. Les étoiles naissent de l’effondrement. ³ —

¹ : La lecture du gaz, c’est toute une technique. On nous paye pour parcourir la ville à pied et faire du porte à porte, pour relever les compteurs de gaz. Quatre cents portes par jour, six heures de marche. Mais comme tout le monde est suspicieux, (les voleurs sont réputés à Barcelone), personne ne veut ouvrir. Alors on sonne à toutes les portes du pallier et on crie: “El gas! Lectura del gas!”. Ça augmente nos chances (on est payés au compteur).

² : Pssst… Auramar, cette femme que j’ai rencontré, est vraiment écrivain. Elle a publié un livre, illustré avec ses propres dessins. Un bel hommage au chemin parcouru sur cette terre. — Disponible ici (seulement en espagnol).

³ : Voir Article #8, L’après.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#9 - La première séance

Mais un lundi plus tard, je me retrouvais là, au milieu de ces sauvages qui me prenaient par les épaules en souriant ou essayait de me faire danser comme un cow-boy. J’ai imité des animaux de la jungle, fait du play-back sur des hymnes catalans et triomphé (…)

Contexte. Mois de mars, un lundi soir. L’église, qui ne ressemble pas à une église mais plutôt à une salle des fêtes clandestine, est vide, hormis un petit groupe de femmes, âgées de quarante à soixante ans. Il y a une lumière allumée près de l’autel et ces personnes, placées en demi-cercle autour du directeur, qui tient une guitare pendue à son cou.

Sachant que je ne parle pas un mot de leur langue¹, je me demande si, après tout, c’était une bonne idée: venir chanter quand on ne connaît personne. Mais c’est trop tard, il m’a vu et me fait signe de les rejoindre. Même s’il me fait grâce de parler espagnol, la plupart de ses mots se perdent dans sa moustache, si bien que je ne sais pas en quoi consiste le premier exercice. Tout le monde parle, et on essaie de me faire parler aussi.

J’ai eu tort, alors. Me faire croire que j’étais prête à revenir à la vie était une erreur. La première. De l’extérieur, j’avais peut-être l’air de fonctionner normalement — marcher, dormir, parler — mais au-dedans, il n’y avait qu’un écran blanc avec écrit “aucun signal” en toutes petites lettres. Même mes lèvres s’étaient habituées à répondre d’elles-mêmes.

Mais il y avait eu un concert dans une église un mois auparavant et de la musique comme je n’en avais jamais entendu. Beaucoup de joie, des contre-temps, des claquements de doigts. Ça donnait envie de se mettre debout sur ses pieds. Pour faire quoi, je n’étais pas encore sûre exactement mais, pendant un moment, ça m’a rappelé qui j’étais. Alors j’ai attrapé une choriste en sortant de l’église et je lui ai demandé comment je pouvais m’inscrire.

“C’est une chorale de musique Gospel. C’est facile: lundi prochain, même endroit. Viens à 20h et tu verras”.

Mais un lundi plus tard, je me retrouvais là, au milieu de ces sauvages qui me prenaient par les épaules en souriant ou essayait de me faire danser comme un cow-boy. J’ai imité des animaux de la jungle, fait du play-back sur des hymnes catalans et triomphé en égyptienne sur une chanson dédiée à Moïse. Oui, c’était ma première séance et j’y ai survécu grâce à la ferme intention de ne jamais revenir. Ce fut ma deuxième erreur.

L’été a passé, avec toute la passion, le drame et l’aventure que cela implique. Il y a eu des voyages, des projets, du progrès et des nuits blanches, heureuses, jusqu’à ce qu’une rupture remette tout en question et me ramène, impitoyablement, à la case départ. En passant, j’ai salué la dépression comme une vieille amie. Bienvenue à la maison, elle a dit. Alors j’ai recommencé à errer dans les rues ; comme je n’avais pas de travail, j’ai pris mon temps. J’ai feuilleté des livres sur des bancs, parlé à des personnes âgées sans petits enfants, j’ai re-visité les marchés aux fleurs et me suis perdue entre des étals de fruits pleins à craquer.

Quelques mois plus tard, en remontant la grande avenue qui mène jusqu’à chez moi, la tête pensante, je regardais les arbres danser. Il y avait beaucoup de vent. Le feu est passé au rouge, j’ai attendu. À ma droite, collée sur un poteau, une feuille de papier. “Vous voulez chanter le Gospel?” ça disait. J’ai ri, en regardant à droite puis à gauche, comme si quelqu’un m’avait fait une blague et était en train d’observer. J’étais certaine de savoir de quelle chorale il s’agissait.

Tirant sur un des petits papiers, j’ai fait demi-tour. Il fallait que je m’assois un moment.

Une décennie entière, alors. Dix ans à lutter contre les rechutes, l’anxiété, la dépression; une thérapie, un déménagement, un changement de carrière, pour me retrouver ici, deux mille kilomètres plus tard, libre, au soleil, sur un banc qui colle en mangeant des fraises.

“Oh, happy day…” ² j’ai commencé à fredonner.

Je crois qu’il m’est arrivé quelque chose de mal dans la vie, j’ai pensé. Mais tout ça, c’est terminé.

C’était si beau que, les larmes aux yeux, j’en aurais presque ri. J’ai composé le numéro. “Lundi, 20h, à l’église de … ” on m’a dit et j’ai souri. Je savais déjà à quoi m’attendre. —

¹ : Le catalan, langue romane parlée notamment en Catalogne, aux Îles Baléares, dans la Communauté valencienne, dans les Pyrénées-Orientales françaises et à Andorre, dont elle est la langue officielle.

² : Oh happy day, The Edward Hawkins singers, 1968.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#8 - L’après

Les étoiles naissent de l’effondrement. Il faudra se souvenir de cette phrase. Elle nous servira plus tard. Alors ça arrive. Un jour, comme ça. Soit par choix, soit parce que la vie en a décidé ainsi. Soudain, tout ce qu’on a toujours connu jusque-là disparaît/a disparu, la limite est floue, et (…)

Les étoiles naissent de l’effondrement. Il faudra se souvenir de cette phrase. Elle nous servira plus tard. Alors ça arrive. Un jour, comme ça. Soit par choix, soit parce que la vie en a décidé ainsi. Soudain, tout ce qu’on a toujours connu jusque-là disparaît/a disparu, la limite est floue, et c’est comme regarder la rive s’éloigner depuis l’arrière d’un bateau. On n’a pas encore réalisé ce qui vient de se passer mais quand la terre-mère n’est plus qu’un point à l’horizon, on se rend compte que c’est un billet “aller simple” qu’on a dans les poches et qu’il est trop tard pour se jeter à l’eau.

Les choses ne seront plus jamais les mêmes.

Il faut un an, alors, pour se remettre sur ses jambes après un coup dur. Maman avait raison. Un an à cheminer à travers la vallée obscure. Puis un matin, le soleil se lève. On ferme les yeux, par réflexe et le deuil redevient ce qu’il a toujours été: un compagnon de route non-invité.

Au fond du gouffre, les parois s’ouvrent. De l’autre côté, il y a le bruit des voitures et des enfants qui jouent. Comme tout paraît étrange tout à coup. Est-ce qu’on a le droit de faire ça? De continuer à vivre après qu’un monde s’écroule? On avance, pieds nus, en observant les passants et la vie qui continue... Ils ont l’air de ne pas savoir. Il faudrait le leur dire: j’ai tout perdu.

Mais l’instinct de survie… L’instinct de survie, c’est cette force immuable qui propulse le sang dans les veines et fait battre les cils au réveil et qui suit l’odeur des croissants dans la rue. L’instinct de survie c’est le traître à l’âme en perdition qui ne veut que ça: se perdre. Parce que c’est impossible de lutter contre. La vie ne demande pas de permission pour entrer.

Comme un brin d’herbe qui pousse entre les dalles du trottoir. Ou un sourire qui confond, un rire qui nous échappe. Ça entre, à coups de pied dans la porte, même sans baisser sa garde.

Marcher, alors. Je n’ai fait que ça depuis que je suis arrivée à Barcelone. Marcher pour réfléchir, marcher pour me reconnaître, pour me reconstruire. J’ai semé des choses derrière moi, j’ai laissé de l’eau couler sous les ponts, j’ai écrit des petites phrases sur des morceaux de papier et je les ai abandonnés sur la plage. Sans m’en rendre compte, c’est arrivé. Parce que la vie ne demande pas de permission pour entrer. J’ai repris goût aux belles journées.

En errant ainsi, durant ces longs mois d’hiver et de printemps humide, j’ai appris à suivre ces petites choses qui arrivaient à me voler un sourire de temps en temps. Comme des miettes de pains sur la route. Je les ai ramassées, une à une. Je n’étais pas prête à les vivre, mais je les ai gardées, juste au cas où, pour plus tard.

Et du fond de ma nuit, c’est arrivé. J’ai vu une petite lumière¹ s’allumer. C’était un mardi, du mois de septembre. Il y avait un petit papier collé à un feu rouge. J’ai tiré dessus pour l’emporter et depuis, tout a changé. —

¹ : Little Light, c’est le nom de la chorale de Gospel dans laquelle je chante depuis 2022. Little Light Gospel Choir.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#7 - Hay que seguir

Quelques fois j’en ai assez de raconter des histoires. De faire des petits dessins délicats et “pleins de sensibilité”. De raconter les choses du point de vue de la résilience. Tu as de la chance. Tu as eu tellement de chance. Si je pouvais, je vomirai cette phrase. Quelques fois, j’ai envie de hurler quand (…)

Quelques fois j’en ai assez de raconter des histoires. De faire des petits dessins délicats et “pleins de sensibilité”. De raconter les choses du point de vue de la résilience. Tu as de la chance. Tu as eu tellement de chance. Je ne le nierai pas, mais si je pouvais, je vomirai cette phrase.

Quelques fois, j’ai envie de hurler quand on me dit que j’ai du courage. Je n’ai pas envie d’avoir du courage. J’aimerais vivre une vie normale.

Passer une nuit sans cauchemar. Faire les courses sans souffrir une attaque d’anxiété. Avoir vingt-neuf ans et ne pas toujours dépendre de mes parents pour manger.

Quelques fois, j’aimerais arrêter de rire. Revenir à ce moment où j’étais aveugle et me secouer, me gifler. “Bon Dieu, arrête de sourire”. Car les rires faisaient tout. Ils cachaient tout. Justifiaient tout. Tu avais les mains sur moi et je riais.

Et la nuit, quand je ferme les yeux, il n’y a que ça. Toi et moi sur la rambarde. Toi et moi dans un parc. Toi et moi en secret. En secret innocent. J’aimerais tout vomir de toi et moi et de tous ces gens qui n’ont cessé de me répéter à quel point j’ai eu de la chance dans la vie.

“Est-ce que c’est à ça que la chance ressemble pour toi?

C’est la dernière fois que je me retourne.” ¹

Quelques fois, je voudrais juste que les objets redeviennent des objets, et non plus des symboles. Qu’une ville redevienne un point sur une carte et non plus la source de tous mes malheurs.

Mais j’ai eu du courage. Et j’ai osé parler. Alors il n’y a pas de retour en arrière. Plus de matins anodins, ni de rires sans douleur. Il faut ré-apprendre à voyager en bus toute seule, et ne plus sursauter quand un inconnu nous parle. Il faut se rappeler comment on calme un enfant paniqué, et faire ça pour soi-même. Il faut être en colère pour une fois et ne plus tout pardonner pour le bien… de qui, déjà? Accepter que ceux qui sont partis ont fait un vrai choix.

Alors on peut pleurer sur le chemin, être terrifié, brisé ou exténué, même faire semblant pour un temps. Mais quoi qu’il arrive, hay que seguir. Trouver la force, et aller de l’avant. —

¹ : Poème J’ai entendu dire.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#5 - 29 Langthorne Street

Assise à l’aéroport, j’avais décidé que des Eva, il n’y en aurait plus. Toutes les versions de moi qui avaient existé, elles avaient été volées, brisées ou corrompues. Alors je cherchais une nouvelle identité. J’avais du temps devant moi et comme je n’existais plus, ça me paraissait le moment idéal. (…)

“J’ai tant souhaité partir

Loin des sifflements du monde usé

Et du cri incessant des vieilles terreurs (…)

J’ai tant souhaité partir mais j’ai peur.

Une vie, encore neuve, pourrait exploser

Hors du vieux mensonge brûlant au sol

Et, crépitant dans l’air, me laisser à demi aveugle.” ¹

S’il est vrai que les yeux sont les miroirs de l’âme, alors je sais pourquoi j’ai toujours eu peur de regarder les gens dans les yeux. L’idée qu’on puisse découvrir de quoi est fait mon moi intérieur me terrifie. Il y a de l’obscurité dans ma vie.

Assise à l’aéroport, j’avais décidé que des Eva, il n’y en aurait plus. Toutes les versions de moi qui avaient existé, elles avaient été volées, brisées ou corrompues. Alors je cherchais une nouvelle identité. J’avais du temps devant moi et comme je n’existais plus, ça me paraissait le moment idéal.

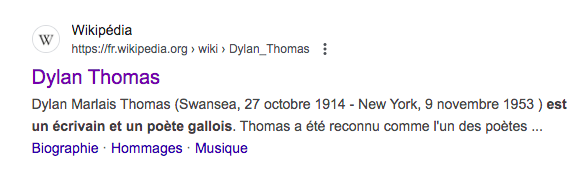

Je voulais un nom d’homme, ça me donnerait un genre. Il faudrait me trouver une histoire qui allait avec, mais ça, j’avais l’habitude. Ce serait donc Dylan. Pourquoi pas? Ça sonnait bien pour un phœnix. Mais Dylan… quoi? J’essayais des noms british. Dylan Thornton? Dylan Smith?

Dylan… Thomas? Cool. Oui, ça sonnait classe, j’aimais bien. Je m’imaginais la couverture d’un livre aux pages cornées avec mon nom dessus et il n’y aurait que moi qui saurait: Dylan Thomas, c’était moi. Je pris mon téléphone. On allait embarquer mais rapidement, je voulais voir: il y avait beaucoup de “Dylan Thomas” qui existaient déjà? Je regardai sur Google. D’un coup, j’étais livide.

Non seulement le nom “Dylan Thomas” était déjà pris mais en plus, c’était un écrivain, lui aussi. Un poète. Gallois. Et pas n’importe qui… Une pointure du XXème siècle. Comment pouvais-je ne PAS savoir ça? J’étais déçue.

Plus tard, à Londres, alors que j’avais réussi à me faire une amie à laquelle j’avais pu confesser mon vrai nom, elle me dit: “Tu sais, ce n’est pas si fou. Il y a des tribus qui invitent leurs adolescents, lors des rites de passage à l’âge adulte, à se choisir un nouveau nom, pour marquer une nouvelle étape de leur vie. Les nonnes le font; les artistes, aussi. Pourquoi pas toi?”

Elle avait raison. Je garderai le nom, alors, même s’il était accidentellement copié car je me sentais lié à lui de toute façon, au “fils de la vague” qui passait ses soirées au pub à lire et à griffonner des vers sans trop y penser.

Les trois années qui suivirent furent des années de formation. J’avais perdu toute racine, j’étais une plume flottant dans un ciel en guerre mais j’appris à mettre un pied devant l’autre, à survivre et ça m’a forgé le caractère.

Dylan, peu de gens savent qu’elle a existé. Et juste une fois, je voulais qu’on en parle. Du droit de se ré-inventer. Partir ne résout rien, ils disent… On emmène ses problèmes dans la valise. Pourtant, sans ça, les choses n’auraient jamais changées. Le courage nécessaire à la fuite est trop souvent sous-estimé. Trois ans, j’ai pu vivre, grandir, m’affirmer. Puis, le moment venu, oui… il faut revenir. Et affronter.

L’obscurité est un chemin, disait-il. La lumière est un lieu.

(…)

Mais l’obscurité est un long chemin. ²

Parce que le danger, quand on fuit, c’est de s’endormir. —

¹ : J’ai tant souhaité partir (Poème original: I have longed to move away), Dylan Thomas (le vrai).

² : Poème le jour de son anniversaire, (Poem on His Birthday), Dylan Thomas.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#4 - Le lendemain

L’horreur de l’acte, c’est que j’avais tout préparé à l’avance. Le sac à dos, les indispensables, le passeport. Quelques jours plus tard, on m’attendrait à l’aéroport. À ce moment-là, je n’avais vu que deux solutions possibles: la fuite ou la mort et j’avais choisi les deux. J’étais partie en la tuant elle, Eva (…)

“1) LA SEPARATION NECESSAIRE:

L’envie de disparaître soi-même ou de voir disparaître l’autre est le signal ultime d’un appel au secours qu’il est vital d’entendre. Derrière ce désir (que “ça s’arrête”) il y a l’appel de la vie.” ¹

L’appel de la vie. — Genèse 19:17

J’avais cru voir un éclair. Il était 6h18, ou quelque chose comme ça. Il était 6h14, en fait, la dernière fois que j’avais regardé l’heure mais il fallait bien quatre minutes pour enfiler ses chaussures, déverrouiller la porte et foutre le camp.

L’horreur de l’acte, c’est que j’avais tout préparé à l’avance. Le sac à dos, les indispensables, le passeport. Quelques jours plus tard, on m’attendrait à l’aéroport. À ce moment-là, je n’avais vu que deux solutions possibles: la fuite ou la mort et j’avais choisi les deux. J’étais partie en la tuant elle, Eva, l’enfant qu’on connaissait tous. Et j’étais née, moi, sans nom encore, sans destination. Le même petit fantôme qui s’efforçait de faire croire à l’audience qu’il était là.

Dans la rue encore sombre, je pensais à Lot. Des bruits me firent sursauter. C’était le boulanger qui s’apprêtait à ouvrir. J’accélérai le pas. Ils dorment encore, tu penses? Mais à qui tu parles? Juste un instant, le ciel s’intensifia, bleu outremer. L’aube n’allait plus tarder.

J’avais choisi un banc au milieu de la plaine, juste en face des montagnes pour regarder le ciel. Il restait encore quelques étoiles. Ça me paraissait être un endroit intéressant pour commencer à vivre. Mais un SDF — je l’avais vu venir de loin — s’approchait en titubant et j’avais peur qu’il vienne me parler. Il s’approcha, s’approcha, parla mais tout seul et continua son chemin. Je relâchai la pression. J’en revins donc à mon aurore et à cette autre phrase de la Genèse:

“Le soleil se levait sur la Terre lorsque Lot entra dans Tsoar” ²

J’aurais pu ne pas les décevoir. C’est vrai. Ne pas leur briser le coeur. J’aurais pu pousser mon dernier souffle aussi, mais ça, ils ne le sauront jamais. Pour eux, je ne serai que l’enfant disparue désormais. Si j’avais choisi la mort, ils m’auraient pleuré. Mais comme j’ai choisi la vie, ils auront tout le temps de me haïr à loisir. Ce n’est pas grave. C’est important. Il faut prendre le temps de faire ces choses-là.

Mais ensuite, il faudra vous reconstruire… Moi, j’avais prévu de regarder l’aube se lever. Une raison de vivre, alors. Jusqu’à ce que je me pose à nouveau la question. Le bleu se muait, c’était un beau céruléen à présent, qui se chargeait d’or à vue d’oeil. J’attendais mon tour.

Au loin, une femme marchait rapidement. Je voyais sa silhouette se détacher sur la plaine. Elle rebroussa chemin et remonta l’avenue. Elle sortit de mon champ de vision et réapparut un moment plus tard, juste devant moi, agitée. Elle commença à vider son sac. Je la regardais, hébétée, comme si elle parlait une langue étrangère. Elle expliquait qu’elle était à la recherche de son fils. Qu’elle s’était réveillée le matin même vers 5h et qu’elle ne l’avait pas trouvé dans son lit. “15 ans. Les cheveux bruns, un T-shirt blanc, de cette taille à peu près... Je ne le punirai pas, tu sais. Je veux juste le retrouver.” Elle avait l’air pitoyable, j’aurais voulu l’aider.

Le problème de cette femme — et elle l’ignorait, bien sûr — c’est qu’elle me montrait ce que les mères ressentent lorsqu’elles ne trouvent pas leur progéniture dans leur lit, là où ils devraient être. Et ce n’était vraiment pas le moment. J’ai hoché la tête en murmurant: “Désolée”.

C’était une scène étrange, parce qu’il n’y avait pas cette ambiance de solitude absolue qui accompagne tous les grands moments d’un personnage faisant face à son destin. J’avais fait le saut de l’ange. Tout abandonné derrière moi. Famille, maison, confort, travail… J’étais à la rue. Je n’avais pris qu’une paire de jeans et un vieux passeport. Pour moi, c’était l’aventure d’une vie. Pour le boulanger, la mère, le SDF, c’était un matin comme les autres.

Il n’y avait qu’une personne au monde qui pourrait comprendre le caractère exceptionnel de cette journée. Et la dernière chose que j’avais fait avec elle, c’était de ramasser du verre brisé. Cette idée m’obsède. —

¹ : Mère-fille: une relation à trois, C. Eliache , N. Heinich (2010), Albin Michel.

² : Genèse 19:23.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#3 - Ce dont les femmes parlent entre elles

Je me souviens. C’est le livre qui a tout déclenché. La paranoïa, la fuite, le fait de errer d’un bout à l’autre de la ville… C’était le livre. (…) Je m’étais dit que ça ne ferait pas de mal de le feuilleter. J’avais tort. (…)

N’en déplaisent à ces messieurs, de leurs mères —

“De l’emprise à l’abus narcissique.

(...) L’abus narcissique est la projection du parent sur l’enfant, dont les dons sont exploités non pour développer ses propres ressources mais pour combler les besoins de gratification du parent. (...) C’est un abus identitaire, la fillette étant mise à une place qui n’est pas la sienne et, corrélativement, dépossédée de sa propre identité par celle-là même qui a charge de l’aider à se construire. (...)

Le surinvestissement par la mère s’accompagne d’un déficit d’amour réel, que l’enfant transforme en défaut d’estime de soi, insatiable demande de reconnaissance et besoin d’amour inassouvi. L’enfant “doué” ne cesse de multiplier les prouesses pour mériter par ses dons un amour toujours insatisfaisant car jamais dirigé vers lui-même, pour lui-même. (...)” ¹

[Journal, oct. 2018:] Je n’arrive pas à continuer. C’est terrifiant. C’est comme si ce livre était un oracle de ma vie. Tout y est: le mal-être, la boulimie, l’envie de me faire du mal, de m’affamer, m’affamer jusqu’à disparaître. Les pires choses que je n’ose pas m’avouer. (…) J’ai peur. Le bureau du Dr. Matthieu est fermé, je n’ai nulle part où aller.

Je me souviens. C’est le livre qui a tout déclenché. La paranoïa, la fuite, le fait de errer d’un bout à l’autre de la ville… C’était le livre. Dans mes délires fantomatiques, j’avais fini à la bibliothèque et je m’étais retrouvée nez à nez avec cet ouvrage — Mères-filles: une relation à trois. Par curiosité, je l’ouvrai. Je m’étais dit que ça ne ferait pas de mal de le feuilleter. J’avais tort.

“L’enfant prodige est clivé entre petitesse et grandeur, haine et amour de soi, intériorité de l’être et extériorisation par le faire, obscurité d’une souffrance secrète et lumières d’une gloire vainement offerte. Tel est en effet le destin de la fillette lorsque sa mère, oublieuse de sa propre identité de femme, l’a chargée de réaliser ses aspirations à sa place.” ²

En survolant les pages, c’est comme si le reste du monde s’était dérobé sous mes pieds. J’avais l’impression d’être observée. “Ce besoin d’amour ne peut jamais être comblé parce que les marques de sollicitude ne s’adressent jamais réellement à l’enfant.”

C’était une blague, n’est-ce pas? Quelqu’un l’avait laissé là, le bouquin, juste pour se foutre de moi?

[Maria, du film Bellissima] serait sans doute devenue une jeune fille brillante [s’il elle avait eu un don particulier] mais néanmoins, toujours avide de satisfactions narcissiques, alternant périodes d’excitation et de dépression, de suractivité et de passivité, toujours désireuse de plaire mais généralement peu aimée, probablement boulimique en même temps que soucieuse de sa ligne, affectivement immature autant que sexuellement très avertie.” ³

De là, quelque chose a craqué à l’intérieur de mon crâne. J’ai vu la vérité. J’étais dans l’œil du cyclone, très sereine tout à coup car tout m’est apparu comme une puissante révélation, avec une seule issue possible: la fuite ou la mort.

Pensez à Raiponce, qui n’a jamais touché au réel, même du bout des doigts. Faute de savoir de quoi il est fait, elle a imaginé un monde. Et dans ce monde-ci, tous les personnages de l’histoire lui veulent du mal. Et elle a raison, parce que sa sans voix à elle, chacun est libre de mettre des mots dans sa bouche qu’elle n’a jamais voulu. Mais la question qui libère au fond, ce n’est pas: Qui m’aime, réellement? Et qui prétend depuis toujours?

C’est plutôt: Qui a le plus à gagner si Raiponce reste dans sa tour?

“MARIA (à sa mère) — : Tu sais ce qui m’aiderait en fait? Que tu m’aimes moins.” —

¹ , ² , ³ : Mère-fille: une relation à trois, C. Eliache , N. Heinich (2010), Albin Michel — “Quand des femmes se retrouvent (...), de quoi parlent-elles ? N'en déplaisent à ces messieurs, de leurs mères. C'est ce que soutiennent Caroline Eliache et Nathalie Heinich dans leur ouvrage consacré à la relation mères-filles.”

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#2 - L’errance des grands jours

C’est ma faute. J’avais établi, il y a longtemps, que quand les choses tourneraient mal, je me couperai simplement du reste du monde. Petite, tu te rappelles? J’appelais ça l’extinction. (…) Mais j’ai peur. Je crois que je suis restée bloquée, Lidy. Je n’arrive plus à en sortir. (…)

Octobre 2018 — À l’église.

Chère Lidy,

On cherche des endroits semblables à celui quand on souffre. Des endroits qui nous feraient sentir qu’on appartient encore à quelque chose… N’importe quoi.

Il n’y a personne alentour. J’ai la vague impression d'avoir déjà entendu ces murmures, vu ces vitraux — en rêve ou dans mes souvenirs, je suis déjà entrée par cette porte, j’en ai caressé le bois, j’en suis sûre. Je ne saurais dire si Dieu y était la dernière fois que j’ai foulé ce sol, mais je sais qu’une partie moi est morte entre ces murs.

J’ai passé la semaine à errer dans la ville. Je n’ai pas pu aller au cours de théâtre, je suis aphone et je ne peux pas être là, sur scène, devant les autres. Je n’en ai pas la force. (Je t’en supplie, ne dis rien, d’accord?)

C’est ma faute. J’avais établi il y a longtemps, que quand les choses tourneraient mal, je me couperai simplement du reste du monde. Petite, tu te rappelles? J’appelais ça l’extinction. Il suffit de fermer ses sens. On est comme une poupée de chiffon, on laisse le corps prendre les commandes. Les humiliations, les gestes à repousser, les choses à affronter, tout ça devient si lointain que plus rien ne peut nous toucher.

Mais j’ai peur. Je crois que je suis restée bloquée, Lidy. Je n’arrive plus à en sortir. Il a voulu que je m’agenouille l’autre jour et depuis, je ne suis pas revenue. Ce corps, je ne l’habite plus. J’ai pris un sac à dos, des affaires dedans, je n’ai même pas regardé… j’ai mis mes choses préférées, au hasard. J’ai tout fourré et depuis, j’ai passé mes après-midi à errer. De temps en temps, j’écris. Je bouge les doigts pour savoir si c’est fini. Et je pense à cette phrase du Petit Prince qui m’étouffe chaque fois que je la lis:

“Tu auras de la peine. J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai. (…) Tu comprends. C’est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd.”

Sans trop savoir comment, je me suis retrouvée devant le théâtre. J’ai frappé à la porte. J’avais à la fois la nausée et l’espoir. On est mardi. Ça fait quatre. Quatre jours sans manger. Il a ouvert, s’est étonné. La classe ne commence qu’à six heures. Je l’ai poussé. Je lui ai dit que je ne serai pas là à six heures. J’ai grimpé les marches, je me suis tournée et face à la lumière, j’ai ré-essayé: Je suis là. J’ai dû le dire mille fois. Puis je me suis mise à pleurer. Il m’a pris dans ses bras. Je l’ai embrassé. Il n’a pas bronché. Comme si on savait depuis le début que ça finirait comme ça. Il m’a fait m’asseoir, pour respirer, m’a demandé ce qu’il se passait mais je ne sais pas faire ça: parler. Si j’avais su par où commencer, j’aurais hurlé. À la place, je l’ai embrassé à nouveau. On s’est emballé, il a pris ma main, l’a fait glisser. Il était dur, j’ai voulu reculer. Les hommes adorent ça, te faire sentir. Comme si c’était le plus grand des compliments, sans rire.

Je ne sais comment, j’ai fini par partir. Le soleil brûlait toute la ville. J’ai continué ma route en titubant mais je n’avais nulle part où aller. J’avais épuisé tous les sens du mot maison — la plume, le papier, la scène, les bras d’un être aimé. Ça ne voulait plus rien dire. Tout s’est éteint. Et tant qu’il existe, Lidy, je ne saurai revenir. —

À emporter :

Passeport

Chapelet

T-shirt Souris pour dormir

2 pantalons

6 culottes

6 paires de chaussettes

Veste bleue

Brosse à dents

Cercles, Yannick Haenel

NB : Cet épisode, c’était la veille du départ. Le lendemain, je partais pour Londres, où j’ai vécu trois ans.

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡

#1 - Cinq ans plus tôt

Tu penses qu’il le voit? Que sur scène il n’y a qu’une présence? Qu’il n’y a plus personne déjà pour habiter ce corps? Un fantôme, en substance. Eva, recommence. Les étoiles, ces sirènes, ont appelé cette nuit-là. Et j’ai failli leur répondre: Je suis là. —

Je suis là

Lumière, feu, position.

Je suis là.

“Recommence.”

L’exercice est simple, pourtant.

Un rond de lumière sur la scène.

La salle dans l’obscurité.

Un pas en avant,

Debout dans la lumière, les regarder.

Dire: “Je suis là”.

Je suis toujours là.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé, pourtant.

Un petit peu tous les jours,

C’est ce qu’il nous enseigne.

Quand on veut quelque chose,

Il faut y travailler

Un petit peu tous les jours.

Ils ont compris ça

Longtemps avant moi, n’est-ce pas?

La faire disparaître,

Sans brutalité.

Seulement y travailler

Un petit peu tous les jours.

Je suis là.

“Recommence.”

Tu penses qu’il le voit?

Que sur scène il n’y a qu’une présence?

Qu’il n’y a plus personne déjà pour habiter ce corps?

Un fantôme, en substance.

Eva, recommence.

Les étoiles,

Ces sirènes

Ont appelé cette nuit-là.

Et j’ai failli leur répondre:

Je suis là. —

Le PDF de l’article — Imprimez, conservez, partagez.

♡